Montag, den 6. Oktober 1941

Herzallerliebste! Mein liebes, teures Weib!

Darf ich Dir noch ein bissel vorphilosophieren? Ich lag heute von 5 - 6 Uhr wach und habe an den Gedanken von gestern weitergesponnen.

Ich führte gestern Klage über die Formlosigkeit unserer Zeit. Alle Begriffe schwanken, werden in Zweifel gezogen, alle Ordnungen sind erschüttert, alle Bindungen sind gelockert. Es gibt keine bindenden gesellschaftlichen Formen mehr, kein unangefeindetes Sittengesetz, keinen gültigen Glauben, keine anerkannten Formen in der Kunst. Alle Grenzen fließen, alle festen Gestalten zerfließen in Nebel. Nichts ist der Zeit heilig. Man sieht dafür auch oft das Schlagwort "Umbruch aller Werte". Von der neuen Weltanschauung her soll alles nun ausgerichtet, sollen alle Werte nun gemünzt werden. Aber unterdessen geht die Welt ja weiter und die Menschen zerschmelzen immer mehr zu einer formlosen Masse. Form ist etwas Festes, Erstarrtes. Sie geht mit der Reife und dem Alter des Menschen. Formlosigkeit, Beweglichkeit geht mit der Jugend. Sie ringt um die Form, um ihre Form. Alte Formen werden morsch - neue Formen kommen. Der Sinn für Form und Ordnung und Klarheit und Bindung ist in den Menschen verschieden stark. Der formlose Mensch gibt sich gern den Anschein der Freizügigkeit. Er versteht jeden Standpunkt. Er paßt sich überall an. Er ist erhaben über die Grenzen. Er schweift frei. Er spottet der Menschen, die sich Grenzen setzen, sieht hochmütig auf sie herab. Aber seine Freiheit geht auf Kosten der Stärke und Ziele. Einer, der immer nur über die Zäune seines Gartens sieht, versäumt wohl, ihn liebevoll zu bestellen und Früchte zu bauen. Einer, der überall zu Haus ist, ist es wohl nirgends gründlich. Einer, der die Grenzen und die Hoheit des Bundes der Ehe nicht achtet und anerkennt, kann auch nie deren Glück und Erfüllung erleben. Form ist Gefäß. Und wo ich Erfüllung sehen will, brauche ich ein Gefäß. S Der Mensch, der Grenzen und Bindung und Form bejaht, ist in Wahrheit der stärkere. Wir Menschen können nur Meister sein, wenn wir uns Schranken setzen. Zu dieser Einsicht kann der Hochmütige nicht gelangen. Gott allein meistert auch die unendliche, schrankenlose Fülle. Alles zu können, in allem Meister zu sein - das ist ein alter Ehrgeiz der Menschen und auch der Jugend. Aber wer diesem Ziel nachjagt, dem zerrinnt alles in den Händen, dem bleibt zuletzt nichts.

Gleichnishaft paßt dazu folgende Beobachtung: A spielt Klavier. Man kann ihm hinlegen, was man will, er spielt es, spielt es vom Blatt, er frißt gewissermaßen jedes Notenstück. Das ist gewiss ein Ideal, daß man alles spielen kann, alles vom Blatt spielen kann, vollkommen, vollendet. Aber das kann niemand.

B spielt Klavier. Er studiert ein Stück. Das ist in Anbetracht der ungeheuren Auswahl eine furchtbar anmutende Beschränkung. Aber er studiert es, bis er es auswendig kann mit allen Feinheiten, bis es Gestalt gewinnt, bis er auch seinen Stil erfasst hat. Wer von den beiden wird tiefer in das Wesen der Musik eindringen, wer wird es zur Meisterschaft bringen, wer wird mehr Freude und Glück erleben? Keine Frage. Große Persönlichkeiten und Menschenschicksale können nur in einer formvollen Welt heranwachsen, sei es, daß sie die Formen meistern oder an ihnen zerbrechen. Der Wille zur Form wohnt aller Schöpfung inne. Und so hat auch der Mensch viele Formen ausgebildet. All sein Wirken in die Natur hinein ist ein Formen, Binden und Bändigen, Zwingen zu Gestalt. Der Lehm wird zum Ziegel, der Ton zum Gefäß, die Höhle zum Haus. Und darin unterscheidet er sich vom Tier, daß er so formend und ordnend die Erde sich untertan macht. Die höchsten Formen aber seiner Kultur sind die der Künste und des Glaubens. Große, schöpferische Zeiten brachten viel neue Formen hervor, die alle zusammengenommen den Stil der Zeit ausmachen. Formlose Zeiten sind schwarze, stillose Zeiten. Jede Generation übernimmt von der vorangehenden einen ganzen Schatz von Formen. Sie muß diese Formen begreifen, erfüllen und für ihre Bedürfnisse um- und weiterbilden. So ist auch unser Glaube eine Form zunächst, ein Gerüst nur, ein Gefäß: die Lehre, das Gebot, das Dogma. Wenn der Glaube lebendig werden soll, müssen wir [d]iese Form anfüllen mit unserem Glaubensleben, mit unserem Bitten und Danken, mit unserem Streben und Trachten.

So, Herzliebes! Erst einmal genug damit für heute, ja? Hast fein zugehört? Hat es Dich auch ein wenig interessiert? Dann Gan kannst Dir etwas darunter vorstellen? Ich glaub schon.

Ach Geliebte! Wenn ich bei Dir sein könnte, da würden wir uns doch wieder ganz andere Geschichten erzählen müssen zuerst. Unserem Glücksbrunnen müssten wir lauschen, müßten hören, wie es rauscht, so tief und mächtig und dunkel: im Schlage unsrer Herzen, im heißen Verlangen und seligem Verschenken und Beglücken.

Geliebtes Weib! Meine liebe [Hilde]! Ich habe mich heute doch zum ersten Male wieder recht sehnen müssen nach Deiner Nähe - in der Mittagsstunde, auf dem Wege zum Mittagessen - da kam sie über mich - und auf meinen Lippen musste ich es immerzu bewegen: "Geliebtes Weib."

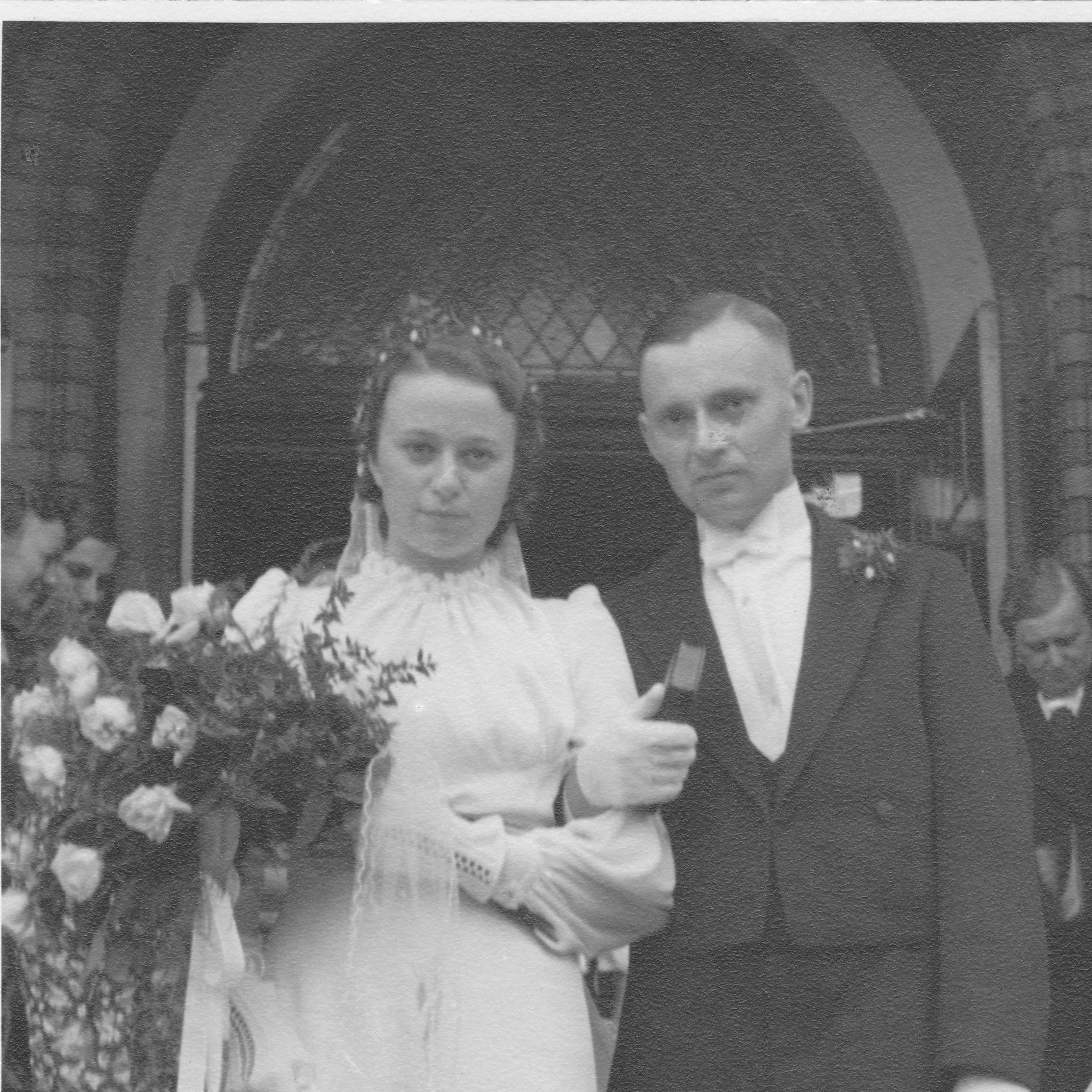

So schnell gehen die Boten jetzt zwischen Dir und mir, heute erhielt ich schon den von Mittwoch mit den ersten Bildern. Trotz des geringen Erfolges habe ich doch auch meine Freude dran. Ein einziges Bild bis jetzt, auf dem ich uns beide wiedererkenne. Nun bin ich doch gespannt auf die anderen.

Ich bin froh, daß Du nun schon Gewissheit hast, daß ich wieder gut angekommen bin. Kamerad K. fand ich sehr wohl vor. Gestern ging es ihm aber gerade wieder einmal schlecht. Er mußte immerzu brechen: ein Ärger, der sich auf den Magen gelegt hat. Kamerad H. schrieb uns heute, daß er sich zur Operation ins Krankenhaus begibt, dort 3 Wochen mit der Heilung zuzbringen [sic] gedenkt und dann auf noch einmal 14 Tage Erholungsurlaub hofft. Er hat es richtig angestellt. So werden beinahe noch 6 Wochen hingehen, in denen wir zwei miteinander verkommen müssen. Das wird ganz gut gehen, denke ich. Heut abend i[st] Kamerad K. im Theater.

Siegfrieds Brief schicke ich wieder mit zurück. Daß ich mich doch auch klar genug ausgedrückt habe: Ich entdeckte also einen Formfehler. Es muss formvoll heißen: "und dann würde es mich besonders freuen, wenn ich Dich, liebe Schwägerin, in Kamenz sehen würde." So ist alles gut. Und ich meine nun, daß solcher Formfehler oft auch eine Unklarheit der Begriffe verrät, in diesem Falle, daß der Dir zukommenden Hoheit als Frau nicht Genüge getan wurde.

Mein liebes, teures Herzelein! Du bist doch mein Ein und Alles, mein Allerliebstes auf dieser Welt, meines Herzens Königin! Ich liebe Dich so sehr! I[n] Dir fand ich das Menschenkind, dem ich alle Achtung, Verehrung, all mein Vertrauen und meine Liebe schenken kann. Daß ich einem Menschenkinde so beide Arme hinstrecken könnte in letztem Vertrauen, das war doch mein ganzes Sehnen und Glücksträumen, an dessen Erfüllung ich kaum glauben konnte. Und nun bin ich sooo glücklich mit Dir, oh Herzlieb! So unsagbar glücklich! Und Du bist es auch! Gott bleibe mit uns. Er behüte Dich! Ich bin in Liebe und Treue immerdar

Dein [Roland], ganz Dein!

Geliebtes Weib!

Viel liebe Grüße auch den Eltern!

- Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können

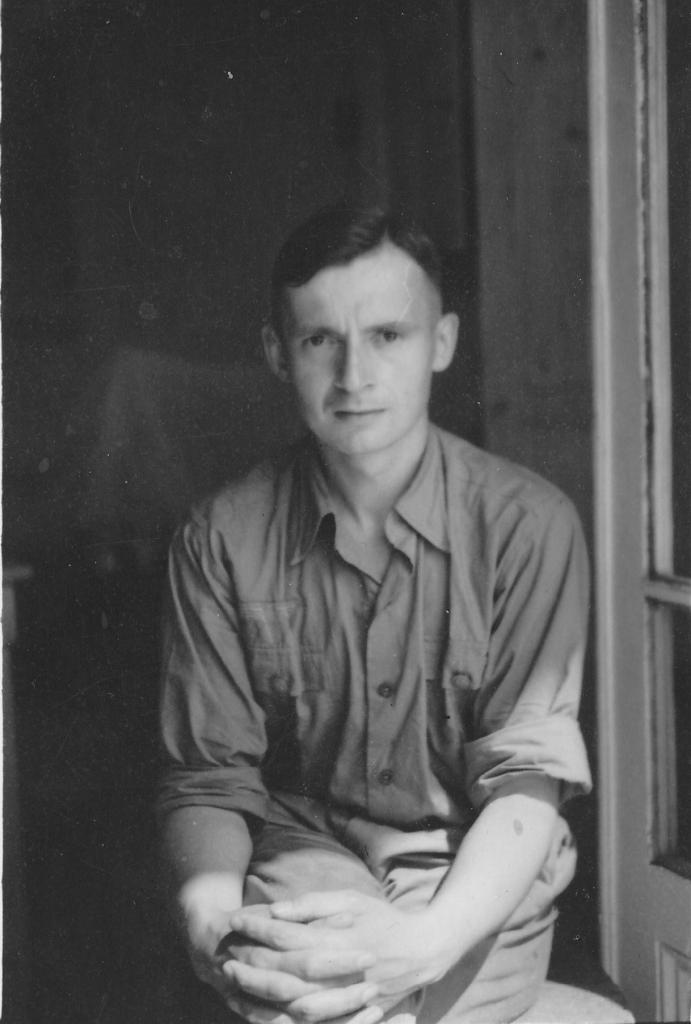

Roland Nordhoff

Roland Nordhoff wurde 1907 in eine bürgerliche Familie in einem ländlichen Dorf im östlichen Sachsen, Kamenz, hineingeboren. Nachdem er ein Musikstudium aufgegeben hatte, arbeitete er als Dorflehrer in Oberfrohna, nahe Chemnitz. Im Frühjahr 1938 wurde er nach Lichtenhain in Sachsen versetzt

Oberfrohna

Das Konvolut aus Oberfrohna befindet sich gut erhalten in privaten Händen in Deutschland. Es umfasst 24 Aktenordner mit ca. 2600 Briefen, die zwischen 1 und 20 Seiten lang sind. Der Briefwechsel beginnt im Mai 1938 und dauert, mit einigen kurzen (Urlaubs bedingten) Unterbrechungen, bis Februar 1946